こんにちは、いとちゃんです。 今回は、プチ山散歩の企画で、岡山県・総社市の人気の低山・福山を散策していきたいと思います。

福山は、岡山県内でも人気の低山でもありますが、歴史的に見ても面白い山でもありますので、機会があれば是非登頂してみてください。

ロリポップ!目次

総社市・福山

総社市の福山城は、鎌倉時代末期に山岳寺院を改修して造られた中世の山城です。

南北朝時代の1336年に「福山合戦」の舞台となり、後醍醐天皇方の新田義貞配下の武将と足利直義の大軍が激しい攻防を繰り広げました。

福山城(備中福山城)の歴史

福山・幸福の小径(こみち)

名前のとおり、この遊歩道を歩くと幸福になれるという小径で、清音ふるさとふれあい広場を起点に幸山城跡、福山城跡、さらには三因千塚古墳群を抜け、古墳をそのままの姿で復元した歴史広場を巡る1周約4kmのコース。このコースの目玉は何と言っても階段。

福山頂上まで延々と続くこの直登階段は数えてみれば1234段もあり…実際に登ってみるとかなりしんどい、、、

そんな総社市・福山ですが、季節折々の自然の中をのんびり散策するも良し、心臓破りの階段にチャレンジするもよし。この幸福の小径を歩いて幸せを手に入れましょう。

福山の見どころ

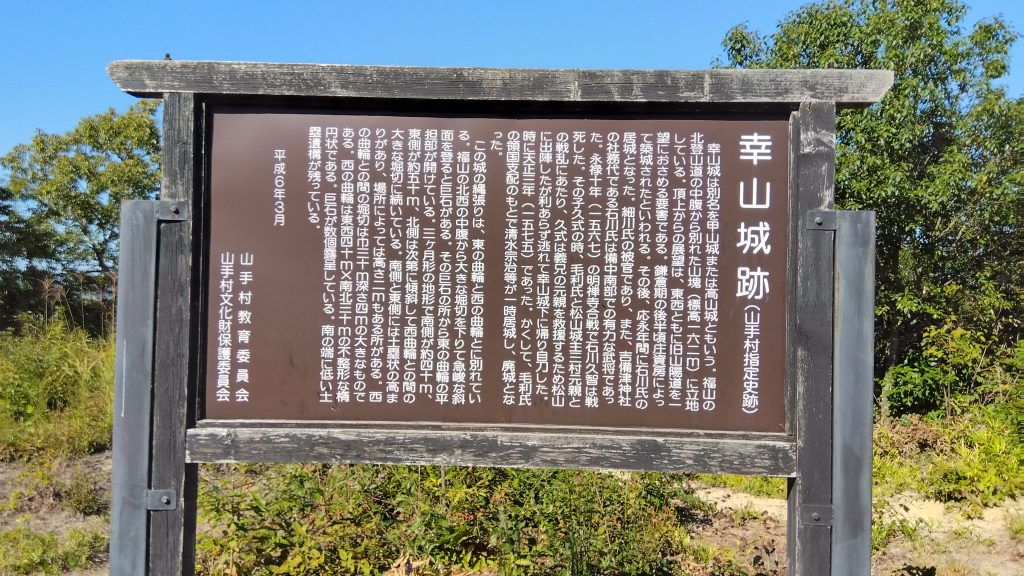

幸山城跡

幸山城は、福山の西北、標高164mの小山の頂上に立地します。三方が絶壁で、守りやすく攻めにくい天然の要塞となっており、眼下に山陽道が一望できる良好な立地条件の下に築かれた山城です。

鎌倉時代の後半に、庄左衛門四郎資房が築いたとされています。室町時代の中ごろには、庄氏から備中国の守護職にあった細川氏の配下の石川氏に城主が代わり、以後約150年間にわたって居城していたとみられます。16世紀の後半には、備中松山城主三村元親と毛利氏の間に備中兵乱と呼ばれる戦が起こり、幸山城はその舞台となった城の一つです。

幸山城主・石川久式は毛利軍に加わっていましたが、義理の兄弟にあたる三村元親と毛利氏が戦闘状態になると、三村氏を援護しました。しかし、松山城は落城し元親は切腹、久式も追い詰められ自害しました。

その後、幸山城は、毛利氏と共に三村氏を攻めた小早川隆景に与えられましたが、江戸時代の初めには廃城となったようです。幸山城には、堀で仕切られた郭と呼ばれる2つの区画壇があり、「西の丸」、「東の丸」と呼ばれています。

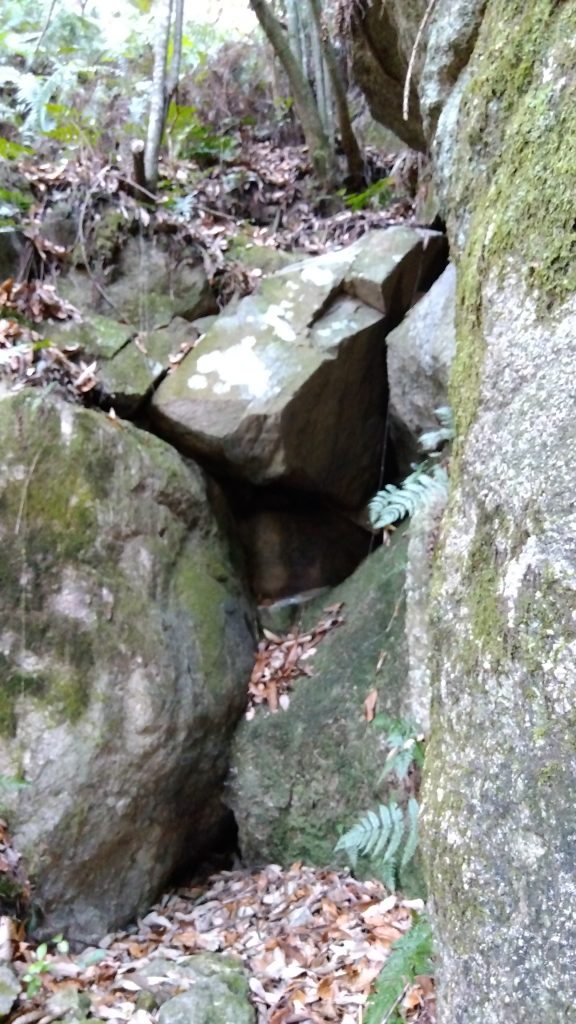

八畳岩

総社市・福山の東側に麓からでも分かる、岩場のスポットが見えます。

巨大な岩には、八畳岩毘沙門天磨崖仏があり、7〜8mはありそうな岩で、八畳岩は全体で三段構成になっているようです。

最上段の構成は土台の大きな岩の上に丸っとした岩がある。その頂部には三層の灯籠がポツンとあります。

八畳岩からの東側の景色(岡山県・北区方面)は、晴れていれば素晴らしい景色が堪能できます。

猿田彦神社

福山の山頂近くに何故か、猿田彦神社があります。

今の所、詳しい経緯は分かっていませんが、猿田彦を祀った誰かがいなければ祀らないはずです(基本的には猿田彦の末裔が氏神として祀った)、謎が解けた訳ではありませんが、、、

※ 詳しい情報がわかる方は、コメント欄に情報をよろしくお願いいたします。

元・百射山神社

総社市の百射山神社は、かつて福山の中腹(倉敷、清音、山手にかかる山)にありました。

建武年間(1336年)の福山合戦で焼失後、隣山の幸山へ移転。江戸時代初期に池田光政公の命で現在の宮山の麓へ遷座しました。

- 元の場所: 倉敷、清音、山手にかかる標高302メートルの「福山」。

- 焼失: 建武年間(1336年)の「福山合戦」で社殿が焼失しました。

- 遷座先:

- 幸山: 隣山の幸山に遷座しました。

- 現在の場所: 江戸時代初期に池田光政公の命により、寛文12年(1672年)に現在の宮山の麓へ移されました。

- 御祭神: 大山積命、猿田彦命

備中国山手名水

総社市・福山中腹(幸福の小径上段)には、「備中国山手名水」と呼ばれる湧水があります。

この名水は、福山や幸山周辺のハイキングコース沿いに位置しており、登山者や地域住民に親しまれています。

- ハイキングや登山の途中に立ち寄って水を汲む人や、地元の人々が生活用水として利用している様子がうかがえます。

- 水質や飲用に関する公的な情報は確認できませんでしたが、地元では古くから親しまれているようです。利用する際は、自己責任で判断するか、煮沸してから利用することをお勧めします。

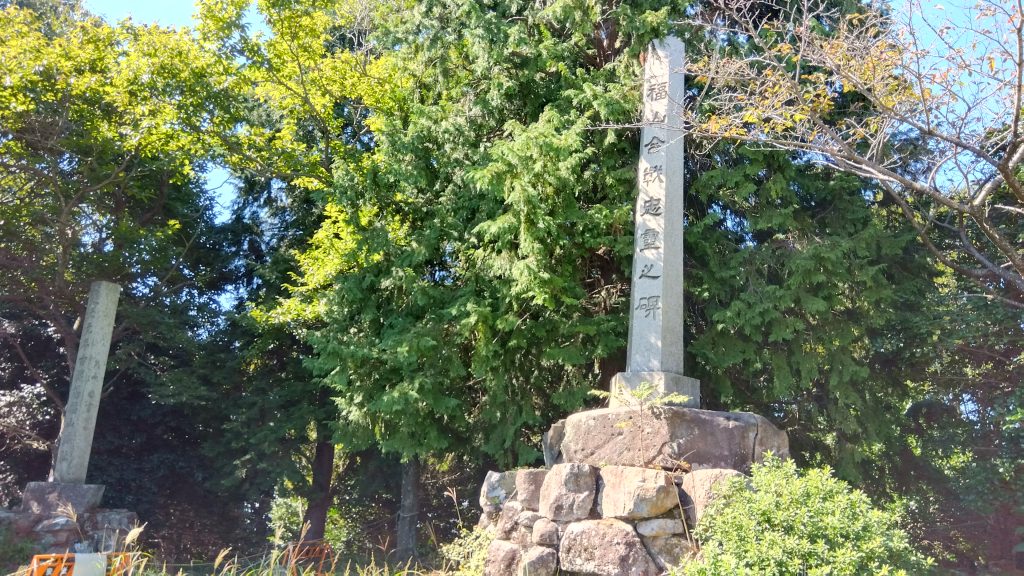

福山城址

「太平記」に記された「福山合戦」の地として有名。

室町幕府が開かれる少し前(1336年)、京都の戦いで敗れた足利尊氏は九州に逃れ、勢力を盛り返しながら再び都を目指し、瀬戸内海と山陽道にわかれて攻めのぼりました。このとき、後醍醐天皇方の新田義貞軍の武将・大井田氏経は福山を占拠し、その東上を阻むためにこの城へ立てこもりました。足利直義(尊氏の弟)率いる30万の軍と、福山を守る1500の軍との間に激しい攻防が行われ、その戦いは三日三晩続いたといわれています。

標高302mの福山は、古代より山岳仏教の寺院・福山寺があり、山頂部には平坦化された寺域と礎石がみられます。福山城はこの寺を改変して砦にしたため、にわかづくりの門の跡・土塁・井戸跡のほか、寺院の古瓦片や窯跡が残されています。国指定史跡。

まとめ

今回は、プチ山散歩・総社市の人気の低山・福山を散策 について取り上げてみました。

低山ハイキングは、時短でも毎日の健康維持に活用できるスポーツ件・趣味でもあります。 ウォーキングは毎日しているけど、もう少し自然を楽しみたい方にはもってこいのアウトドアだと思います。

普段の生活の時間を少しアウトドアに向けて、健康維持と趣味に割いてみてはいかがでしょうか!?

今回はここまでです。 ここまでのお付き合いありがとうございます。

全般ランキング

にほんブログ村

コメント